Ramborn訪問!

2015年に創業したルクセンブルク最初のシードルメーカー『Ramborn』(ランボーン)は、モーゼル川よりもさらに少し北にあるボルヌ村にあります。ルクセンブルクのほぼ東端に位置し、ドイツと国境を接する谷間にあり、自然豊かで風光明媚なエリアです。第二次世界大戦の際には、この谷間が壮絶な戦場になったそうですが、その面影は言われても感じられません。今年7月、実際に訪問して醸造所などを廻るガイドツアーに参加する機会がありました。これはその際に見聞きしたこと、ウェブサイトや地元メディアの過去の記事なども参照しながらまとめた訪問記です。何よりも驚かされるのは彼らの自然の本来持っている生態系を取り戻そうとする壮大な取り組み、そしてあのピュアな味わいのシードルやペリー(洋ナシの発泡酒)の美味しさでした。ルクセンブルクでまた一つ魅力的なデスティネーションが増えました。

リンゴ百年の計

『Ramborn』を訪問してまず最初に、その地域で育てられている広大なリンゴや洋ナシの品種ごとの模型を見せていただきました。伝統的なその地域の多くの固有品種と生物多様性によってもたらされる自然の生態系を重んじ、現在約100種のリンゴや洋ナシが育てられているとの事です。

聞いた話では、彼らのその自然豊かなMeadow Orchards(直訳:牧草地兼果樹園。草生栽培のよりスケールを大きくした自然な形を指していると個人的には理解しています。)は、ヨーロッパの熱帯雨林とも呼ぶべき生物多様性の宝庫で、保存の必要に迫られているそうです。果樹の植樹、剪定、管理に特別な技術があり、彼らの果樹園はヨーロッパ各地から専門家が実証実験や研究のために集まるため、パイオニアの役割を果たしているとも。絶滅危惧のリンゴや梨の樹種の特定も、こうした活動の一環で行われているそうです。

例えばペリー(洋ナシのお酒)が顕著な例だそうですが、洋ナシの場合、化学肥料成分などを使うと飲み物の味自体にも影響を及ぼすため、「我々のペリーの持つ独特のタンニンは、他に類をみないものだ。是非味わってほしい。」との事でした。

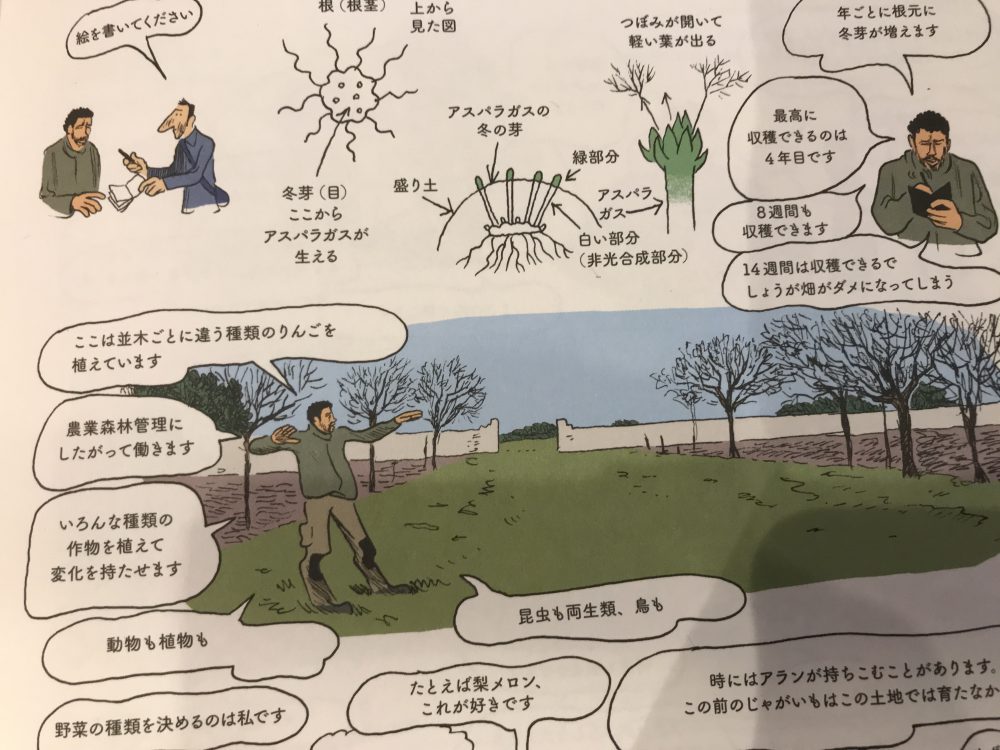

例えばリンゴや洋ナシを新たに植樹する際、間隔を必要以上に大きく取り、病害などにもかかりにくい100年生きられる幹が太く背が高い大きな木(通常日本のリンゴの木の寿命は30年だそうです)を育てようとしているのです。また他の多様な草花や、昆虫、爬虫類、動物など生物の多様性を大切にし、化学肥料などに頼らない自然本来の生態系を取り戻して維持する事を何よりも重視しているとの事でした。それらの説明を聞きながら、私はふとパリの三ツ星レストランシェフ、アラン・パッサールの菜園の事を思い出しました。Rambornの考え方とバックボーンがとても似ていると思うのです。

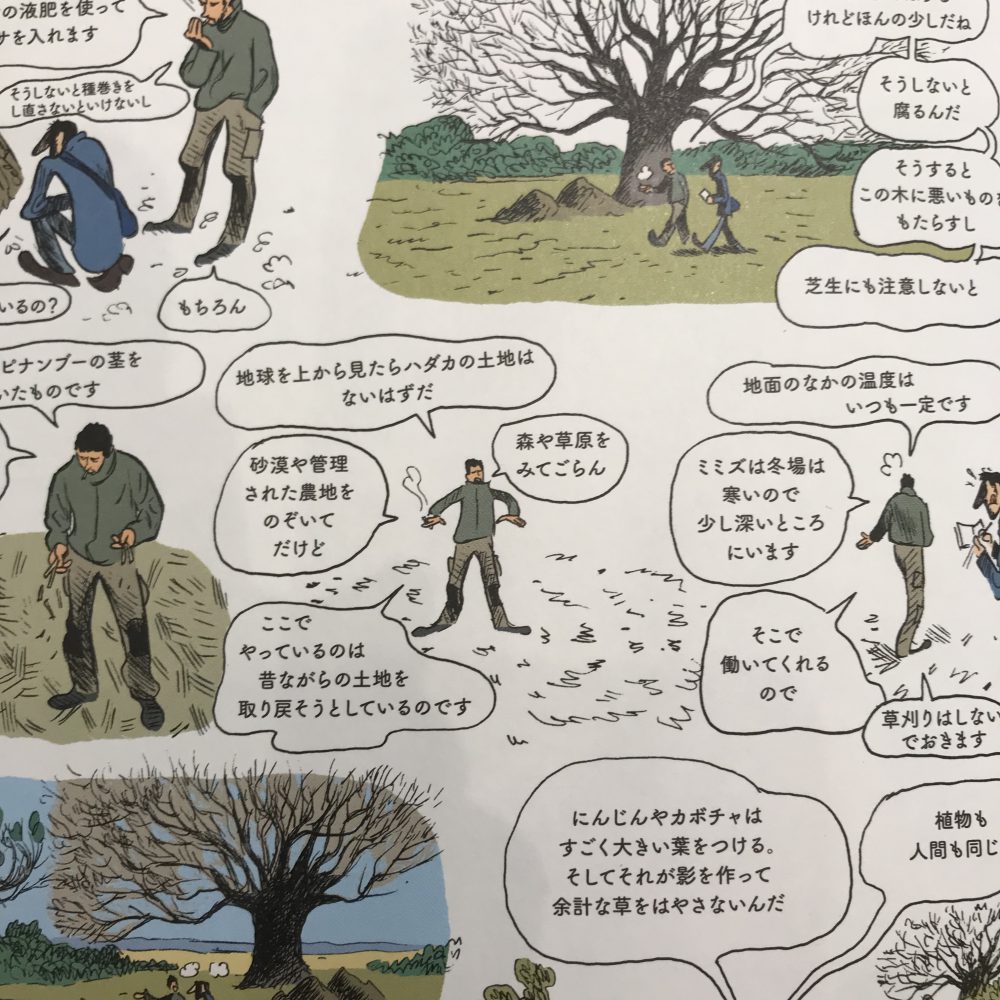

アラン・パッサールとの共通点(があると思う)

パリにあるレストラン『Arpège』は20年以上に渡りミシュラン3つ星に輝く名店です。その『Arpège』を始めた有名シェフ、アラン・パッサールは、元々肉料理を得意とし「肉の魔術師」とも呼ばれていたようですが、2002年に自ら菜園を持ち、自然の生態系を活かした農法にこだわったオーガニックな野菜中心の料理の先駆者になりました。彼に数年間密着してインタビューなどをまとめた漫画「三つ星シェフの味付けの魔法」に、彼の菜園の事も面白く描かれているのですが、昔ながらの土地を取り戻すために菜園の昆虫や爬虫類も含めた自然の生態系に気を配る様が大変魅力的で、思考スケールの大きさとこだわりの強さが大変強く印象に残りました。そのバックボーンとなる考え方は、Rambornのそれと大変似ていると思いました。

閑話休題

スタートアップ

ガイドツアーでは、とても綺麗な醸造所を一通り見せていただいたあとビジターセンターのシアタールームで、創業の経緯や取り組みについてのビデオを見せていただきました。

共同創業者兼CEOカルロさんが同郷の友人2人とエジンバラに旅行に行き、かの地でシードルを飲みながらくつろいでいた時、彼らの祖父母の代にルクセンブルクのその地域でも盛んに行われていたシードル作りの話になり、自分たちで味わい深い昔ながらシードルを作りたいと決意するまでに至ったそうです。ルクセンブルクのワイン生産はローマ時代にすでに行われていましたが、文献によるとすでに紀元1世紀にはシードル作りも行われていたようです。ボルヌ村近くのその一帯は国内では最もリンゴの木が多い地域として、20世紀初めにはおよそ100万本のリンゴの木があったようですが、現在ではその10分の1に減ってしまい、熟れて自然に木から落ちたリンゴもほとんど何もされないまま放置されていました。ただ、ほとんど放置されていながらも、地域固有品種のリンゴや洋ナシは少ないながらも確実に残っていて、また“Vitz”と呼んでいる農家でのシードル作りの伝統も細々と行われていました。必要な環境は故郷に揃っていました。あとはそれを活用するだけでした。

共同創業者兼現CEOのカルロさんは、それからイギリスのシードルアカデミーで学び、そこで出会った人や故郷の多くの周辺農家の方々の助けも借り、ルクセンブルク最大手ワイナリーであるドメーヌ・ヴァンモーゼルに醸造技術の指導を受け、ステンレスタンクなどの設備なども借りながら、当初トライアルとして2000ボトルを作り、友人や知り合い達とクオリティについて確信を持ち、2016年、元々1757年に建てられたボルヌ村の家屋兼醸造所を買い取り、現在のオフィス兼醸造所兼ビジターハウスとして全面的にリノベーション、本格的に生産・販売を開始します。それからすぐにInternational Brewing and Cider Awards 2017のミディアムドライシードル部門で銅賞をとるなど、国際的な国際評価を着実に高めています。

充分に・・・ピュアな味

「充分に・・・ピュアだ」 by アラン・パッサール

(クリストフ・ブラン 『三つ星シェフの味付けの魔法』株式会社エクスナレッジ 2016年 P53)

ガイドツアーのハイライトはやはりテイスティングです。代表的な固有種Ramboを主に使用した、国際的評価も高いベストセラーの「オリジナル」、イギリスのリンゴとミックスしたリッチ&フルーティーな「サマセット」、昔ながらのシードルの味により近いドライな「ファームハウス」、そしてその自然の味わいが特徴的な洋ナシの「ペリー」をいただきました。同じシードルでも、それぞれの固有の味の違いにビックリ!しましたが、素材の良さから来ているであろう独特の透明感と飲みやすさで、気づくとゴクゴク飲んでしまいます。そう、アラン・パッサールのセリフを借りると、充分にピュアなんです。アルコール度数も5.8%~6.5%とそれなりなのですが、幾らでも飲めてしまう錯覚に陥ります。また欧州域外への輸出なども念頭に、ホップを加えた缶入りのシードルも作り始めたとの事で、こちらも試飲させていただきましたが、ビールとシードルの良いとこだけを合わせたような、素晴らしい飲み物でした。持ち運びの手軽さも手伝って、参加者の半分以上がお土産に購入したほどでした。いつか日本でも飲めるようにならないかと切に願っています。

また試飲はしませんでしたが、醸造所では少量だけワインやウイスキー(?記憶が曖昧ですいません。。)などで使用された樽で風味付けをした実験的なシードルも生産されています。それらの少量生産のシードルや、ブランデーのような強いお酒と混ぜたリキュール類などは併設されたショップでしか販売販売されていないとの事で、お土産には本当に悩みました。

他にも良い意味で彼らのマーケティングの巧みさにも非常に感心しました。パッケージデザインはもちろん、ショップのディスプレイや全方位的にセンスの良いグッズやコースターなどノベルティの品々、バケツに入ったギフトボックス、また醸造所に鎮座するクラシックカー、創業のストーリーに関するシアターとビデオなどその全てのセンスがとびっきり良いのです。私たちのガイドツアーを案内いただいたマーケティング責任者のAdieさんは、ロンドンのビジネススクールを卒業されたやり手のようで、その手腕に納得した次第です。

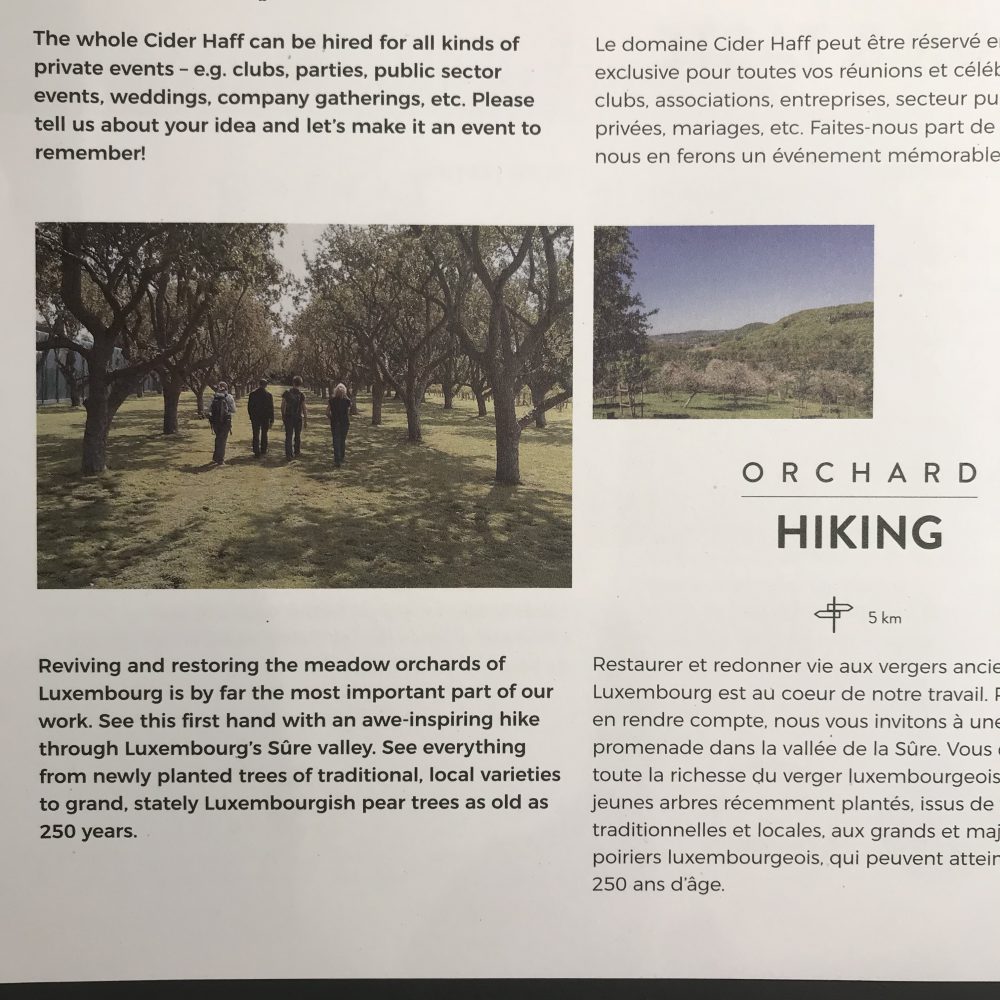

さらに!彼らのはMeadow Orchards(直訳:牧草地兼果樹園)は5.5kmの1時間半のハイキングコースとしても散策できます。各見どころも地図でまとめられていて、次回訪問の際は絶対にハイキングをして、昔ながらの自然の風景、またそれを取り戻そうとされている過程をもっと見て楽しみたいと思いました。ガイドツアーは有料で水曜日から土曜日まで午後に事前予約制で開催しているようです。詳しくはHP(https://ramborn.com/en/)をご覧ください。

最後に、あるブログで記載されていたRambornのシードル「ファームハウス」に対するレビューがあまりに的を得た表現だったためご紹介させていただきます。詩心のない自分には絶対に書けないのですが、まさしくこういう事なんです!

With every taken sip I could hear the angels singing

(一口味わう毎に、天使の歌声が聞こえる。)

(参照先: The Top 10 Ciders of 2017, Cider Explorer, 30. December 2017, https://ciderexplorer.wordpress.com/2017/12/30/the-top-10-ciders-of-2017/, 13. September 2018)

その他参照先URL:

http://paperjam.lu/news/ramborn-inaugure-sa-cidrerie